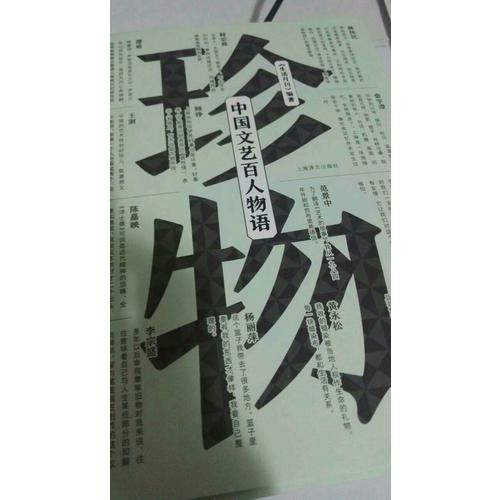

珍物》邀请了当代中国文艺界二十个领域一百位富有个性和卓有成就的代表人物,回望生命中重要的记忆与物件,讲述此物与“我之为我”的独特故事。一百位名家囊括了当代文艺界的精英,谭盾、林怀民、徐冰、阮义忠、吕楠、阮仪三、陈燮君、贾樟柯、王澍、李宗盛、金宇澄、钱理群、黄永松、杨丽萍,等等,每一段故事关切一场人生或独特的创作历程,充分呈现来自生活的馈赠与生命的印记。

“华语音乐教父”李宗盛作序力荐 谭盾、林怀民、黄永松、王澍、金宇澄、阮义忠、杨丽萍……撰文回望

生活》是现代传媒旗下的高端杂志,以艺术视觉创意和制作精良闻名,探索生活美学和生命哲学,在文艺界和传媒圈享有盛名。

受访者和作者(部分)简介如下:

谭盾,著名中国作曲家、指挥家。曾获奥斯卡“原创音乐奖”和格莱美大奖(2001)、格文美尔(Grawemeyer)大奖(1999)、德国的“巴赫奖”。为香港回归中国的交接仪式创作《天地人》,并被纽约时报评为“国际乐坛最重要的十位音乐家”。

徐冰,中国现代艺术家,现居北京。以创造了汉字式的西方书法“天书”而著名,并因此获得了用于奖励创新的美国文化界较高奖:麦克•阿瑟奖(MAC ARTHUR AWARD)。曾被邀请参加英国、法国、加拿大、日本、澳大利亚、芬兰、意大利、德国、韩国等国的重要联展。现为中央美术学院副院长、教授、博士生导师。

阮仪三,著名建筑学家,建设部同济大学国家历史文化名城研究中心主任,同济大学建筑城规学院教授、博士生导师;中国历史文化名城保护专家委员会委员。上个世纪80年代以来,努力促成平遥、周庄、丽江等众多古城古镇的保护,因而享有“古城卫士”、“古城保护神”等美誉。曾获联合国教科文组织遗产保护委员会颁发的2003年亚太地区文化遗产保护杰出成就奖。

阮义忠,当代著名摄影家,被尊称为“台湾的布列松”,“中国摄影教父”。是少数被选入美国的《当代摄影家》一书的华人摄影家之一。在几十年的摄影生涯中,他一直坚持人文主义的温暖视角,以超乎寻常的热情和洞察力,专注地用镜头记录台湾的社会现象。

钱理群,著名人文学者,鲁迅、周作人研究专家。北京大学博学教授,博士生导师,并任清华大学中文系兼职教授。20世纪80年代以来中国影响力的人文学者之一。他以对20世纪中国思想、文学和社会的精深研究,特别是对20世纪中国知识分子历史与精神的审察,得到海内外的重视与尊重。

金宇澄,著名作家,《上海文学》编辑。2012年完成了一部描写上海市民生活的长篇小说《繁花》,一问世就反响强烈,一举摘得2012年度中国小说排行榜长篇小说及时名。2013年凭借《繁花》获得首届鲁迅文化奖年度小说奖。

陈燮君,上海博物馆馆长。被英国剑桥世界名人传记中心授予“世界名人”证书和“20世纪2000名杰出科学家”证书。2010年上海世博会的总策划师。

林怀民,享誉世界的台湾编舞家。14岁开始发表小说,22岁出版《蝉》,是60、70年代台北文坛瞩目的作家。1973年创办“云门舞集”,带动了台湾现代表演艺术的发展。云门在台湾演遍城乡,屡屡造成轰动,并经常出国作职业性演出,获得佳评无数。

贾樟柯,独立电影导演,中国第六代导演代表人物之一。1998年,其处女作《小武》获柏林电影节青年论坛大奖。2004年,获法兰西共和国文学艺术骑士勋章。2006年,故事片《三峡好人》获第63届威尼斯国际电影节影片金狮奖,开始被国际公认为当代电影大师。美国《纽约时报》评价他为“当今世界40岁以下的导演”。

目录

辑

唤醒 :时空隐语

钟繇字帖/王澍

三顾茅庐图》黄杨笔筒/黄玄龍

ROBERT MAPPLETHORPE原作/靳宏伟

七张油画小照片/刘丹

贵州蜡染布/黄永松

光绪年间武夷岩茶/吕礼臻

心经》线装本/易菁

汉瓦/吕永中

苔藓/马岩松

羊头瓦当/在造工作室

垃圾/又一山人

阳羡砂壶图考》/何健

清纪晓岚题字紫檀笔筒/曾小俊

天空》/乔志兵

米与藕/喻荣军

摄影一百年》/顾铮

行李箱/刘小东

石/叶放

鼎》/余德

辑二

印刻 :光阴迭变

海螺石/黄怒波

蠡壳窗/阮仪三

史密斯船钟/金宇澄

民国手抄《华严经》之序册/释宗舜

金刚经》/刘若

浮士德》/陈嘉映

菩提树叶/何训田

禅定佛/王胤

释迦牟尼佛铜像/郑希成

十方鞋/陈景展

菩提子/尹鹤庭

圣经》/冯君蓝

手稿与审稿记录/《紫禁城》

玻璃字画/刘道玉

故乡的酒/贾樟柯

拼贴城市》复印件/童明

三影堂模型/荣荣&映里

片刻黑暗/杜庆春

风花雪月/叶永青

辑三

传承 :家的秘密

父亲的讲义/许江

母亲手抄《心经》/林怀民

柏种佛珠/黛青塔娜

父亲手记/董豫赣

母亲的照片/张晓刚

父亲的墨斗/阮义忠

锥子/周重林

姥姥的缝纫机/邵帆

姐姐手织毛衣/樊锦诗

座钟/沈宏非

传家之宝/任祥

家庭相册/安哥

保温杯和牛仔布袋/黄灿然

家乡的泥土/俞孔坚

海燕牌收音机/张军

家庭合影/刘瑞琳

旧影/王薇

送别》歌词/马可

爹打鬼子时候的刀/曹乃谦

辑四

追寻 :光耀生命

八十年代的诗与信/欧宁 左靖

陶罐/于坚

我与你》/吕楠

罗伯特 弗兰克摄影集/陈传兴

大学时期的读书笔记/赖永海

PELIKAN牌墨水/苏笑柏

笔/李宗盛

友人的画/严力

三幅老照片/刘铮

齐如山书札/旧香居

手刻本《共产党宣言》/祝君波

盲文书/徐冰

火柴盒/黎义恩

访问学者证/李翔宁

鲁迅全集》/钱理群

贡布里希的书信/范景中

旧电脑打字机/叶兆

中国人口发展史》/葛剑雄

雪茄/黄育海

辑五

灵犀 :人生旅伴

一九六二年的吉他/丁武

指挥棒/谭盾

单锋剑/徐皓峰

看见 黑陶茶盘壹号》/朱哲琴

旧琵琶/陈燮君

七碗茶歌》青花瓷笔筒/廖宝

敦煌唐乐舞图卷/史敏

胡子/叶锦添

丝绦穗子/王珮瑜

泥器赛特/赵广超

干版正片/吕乐

煤油灯/蓬蒿剧场

揉茶木锅/梁骏德.

新天鹅堡的木雕/陈丹燕

端盘子的小兔子/徐则臣

肥肉/朱赢椿

孤岛碟片/欧阳江河

豆 粟 芽/黄豆豆

草台班的灯/赵川

“花儿”/苏阳

古琴/周兵

菜篮子/杨丽萍

瓷砧板/殳俏

人物索引

后记

文艺景象/令狐磊

珍物故事/夏楠

林怀民︱母亲手抄《心经》

母亲出身新竹富家,留学东京,“下嫁”南部乡村耕读的林家后,下田持家,克勤克俭。母亲是个主义者,持家务求一尘不染,写字一笔一画,工工整整。她爱花,爱树,爱音乐;种兰花,用做菜剩下的蛋白把每片叶子擦得晶亮。

把每件事做到好是她对我们耳提面命的要求。这项要求包括德行和操守的无瑕。一九五〇年代,父亲应召从政,宦海数十载,两袖清风。父亲的清廉没有母亲全心全意的支持是办不到的。除非与父亲出席正式场合,官夫人总以公交车代步。

母亲健康开朗,好体质之外,她辛勤工作,除非病倒,绝不午睡。父亲中风进荣民总医院翌日,母亲起大早,开始她数年如一日的晨间急行。每天沿着磺溪走四十五分钟,风雨无阻,即使出国旅行也不中断。她说,她不要因为生病给孩子们负担。

有24小时早上,她出门走路,没多久就赶回来告诉崇民,有人准备砍伐溪旁的一片小树林。她要崇民立刻打电话给当时推动树木户口制度的台北市文化局局长龙应台。母亲跟龙局长是“有交情”的:看到报纸刊登龙应台被议员无理攻击竟而掩面的大照片,母亲十分愤慨,要我向她致意。我说:“你自己写信给她啊。”母亲说她中文不好,怕写得不得体。过阵子,龙应台对我说,她收到了母亲鼓励的信函。在那个紧张的上午,崇民向躺在诊疗椅上的患者说抱歉,跑去打电话。龙应台正在开会,接到电话,会不开了,冲去救树。每次行经那个地点,母亲都会指着那片树丛,说那是她跟龙应台救的。

二〇〇一年,父亲往生。母亲终于没有后顾之忧,可以自在旅行。她答应我,以后云门外出巡演,她都参加。翌年,舞团到上海演出《红楼梦》,母亲及时次到大陆,特别喜欢杭州,说她还要再去。回到上海,吃饭时饭粒由嘴角漏出来,母亲不自觉。返台后检查,医生诊断是轻度中风。然而,她的左手左脚逐渐瘫痪,复检才查出是脑瘤。

母亲积极勇敢,全力配合医疗,同时不断向医生和护士表示抱歉,说给大家添加麻烦。放射线疗程完毕,她以无比的毅力努力复健,用三周的时间恢复行走能力。医生说这是多年仅见的典范。然则,肿瘤无法控制,手脚又瘫了。母亲接受化疗,按捺挫败,扶着助走器继续挣扎行走。

云门出国巡演,每个城市都使我感到悲凉,那原是母亲计划到访的地方。我每天给她电话,告诉她欧洲的春天繁花似锦,樱花满树,花瓣飘了一整个公园。她说:“拍照片回来给我看。”我带回的两卷照片,母亲一一叫念花名,只有一种她记不起来,立刻要我查书告诉她。

第二天,母亲颤抖地在每张照片背面写下花名。“生了这场病,头脑都坏了,”母亲说,“不写清楚,以后通通记不得。”病发时,医生预估四到六个月,母亲却撑持了二十二个月。卧病期间,她优雅安宁,沉静面对病痛和死亡。一次下腔主静脉血栓的并发症,医生宣告病危,她也只是轻轻吐出一个字:痛。只有偶尔闪现眼角的泪珠,泄漏了她的苦楚。

坐上轮椅的母亲坚持着读报, 读书, 读着读着, 歪头睡着了。二〇〇四年春天,母亲决定抄写《心经》。她叫我们扶她坐到可以望见窗外绿林的书桌前,用右手抬起左手,压到宣纸上,然后右手执笔蘸墨书写。手颤得厉害,悬在纸上良久才能落笔写出一个笔画,用尽心力才完成一个字,十几分钟便颓然搁笔。有些日子,母亲起不了床,手指由被褥伸出来,在空中抖颤划字。只要能够起身,母亲执意坐到桌前。我们兄弟工作完毕回家,总先检视案上宣纸,发现经文未续,便知母亲情况不好,读到工整的字迹就欢欣鼓舞。然则,母亲终于无法再坐到窗前。

那年秋天,母亲安详往生。我把她的书法裱框起来,日日端详,如见母亲。记起那窗前的春光,记起她的辛苦,她的奋斗和坚持。

心经》未了,横轴留白,仿佛印证“诸法空相”。那是母亲给我们的教诲。

(撰文:林怀民)

谭盾︱指挥棒

这根指挥棒是我二十多年前在波士顿买的,它的棒体用芦苇秆制成,手柄部分用的软木,拿在手上很轻,但挥起时却能让观众感受到它的分量。我及时次用它指挥是与马友友和波士顿交响乐团的合作,这一拿就是二十多年,用到现在。

这根指挥棒凝聚了我从小学到读完博士,二十七年学习的心路历程。我在中央音乐学院学习的是双专业,指挥和作曲,跟随李华德教授学习指挥、赵行道教授学习作曲,去美国留学时,又受教于世界著名指挥家小泽征尔。后来成为职业作曲家后,发现自己最为崇拜的还是二十世纪最伟大的那些指挥作曲家,比如马勒和伯恩斯坦,前者的《大地之歌》,后者的《西城故事》,他们所有的作品基本都是当代最有影响力的作品。还有法国作曲家拉威尔、俄国作曲家斯特拉文斯基,都是全世界最伟大的指挥家,同时也是作曲家。我自然也希望自己的作品能由自己来指挥。

在指挥方面,我无疑是幸运的。因为我在作曲方面先成功了,所以当我可以自如地以作曲家的身份和世界上顶级的乐团合作时,他们也会邀请我去做指挥。我及时次用指挥棒是从指挥波士顿交响乐团开始的,第二次是费城交响乐团。一般而言,指挥家的道路是从下而上的,先从中学的合唱队开始,再到城市,继而到国家,成为世界级的大师。而因为作曲,我幸运地从开始就指挥了世界顶级乐团。

我记得及时次指挥波士顿交响乐团的时候,乐团总经理跟我说,你可以闭着眼睛想象这个乐团是一条河流,你不要去改变河流的走向,但是你要让自己在这条河流中间流得更自如,而使得这条河流更漂亮。

这句话实在精彩!我常常是拿起指挥棒时要去感受手中无棒,在手中无棒的时候要感受心中有棒,这种“有”与“无”的辩证是一种强烈的道家意识和禅宗意味,就像老子说的“大音希声”、“大象无形”。我的指挥和老庄、禅宗有关,这让我对于指挥棒的使用非常敏感,形成了自己的风格,这也是我个人非常珍视的音乐的信仰。

在过去的二十多年,我的生活每天都和这根指挥棒息息相关。它对于我来说就像李小龙的三截棍,或者武僧手中的少林棍,是内部心灵与外在舞台的桥梁,也是自我和大众之间的桥梁,更是我的音乐从灵魂走向大自然的桥梁。从音乐的角度来说,无论是变化多端的风格、层次复杂的哲理、东西文化的融合,其实都跟使用这根指挥棒的风格、技巧有关。比如说用这根指挥棒指挥法国印象派的音乐时,它就会变得飘逸而阳光;当它用来指挥贝多芬的音乐时,会让人觉得刚柔相济、命运多舛;用来指挥我自己的音乐时,就会有瞬间的时空转换感,从黄土高原到楚国蛮疆,从江南丝竹跳到北方的紫禁城。

嵇康说,声音没有哀乐之分。声音之所以成为音乐,是因为内心有感触,这根指挥棒在普通人挥舞的时候自然是没有音乐的,但是在我手中却不一样,它传递的是内心深处的能量。

(口述:谭盾 | 采访:孙程 | 摄影:马岭)

杨丽萍︱菜篮子

马年的大年初一,杨丽萍从北京回到昆明,和家人一起过年。这个时刻,没什么比回到自己的土地上,更让人觉得愉快与踏实。

“人的生命加起来也就八九十年,有些事情还没等到你反应过来已经过去了,所以别想那么多。你就是把我放到一个孤岛上,我也会种瓜栽菜能生活得很好。”其实在两年前,就曾听杨丽萍说起过她关于“种地种菜”的“经验”—— 无论她住到哪里,常住或暂居,她都会把周边的环境做个人化的改造,比如在空地里开垦出一小块菜地,抑或是在没水的地方制造一个假瀑布流来流去。生活中无论衣服、舞蹈道具,她都没法不当作珍贵的东西来看待。

这种情况发生在她的身上,似乎并没太多令人意外或错愕的感觉—— 这其实很奇妙,但也易被人忽视。尤其当她说起这几年对她最重要的物品,是一个菜篮子而不是其他东西的时候,我没能发出意外的惊叹—— 旁人的淡定或许成了较大的意外。

“这个菜篮子我带去了很多地方。”两年前杨丽萍出席一个商业活动时,就挎着菜篮子去了。篮子的功能等同于一个包包,里面什么都有:药包、钱包、iPad、写字用的纸、排练时用的小道具…… 因为没有包包的拉链,里面的东西都一目了然。立即成为现场媒体们关注的焦点,网络上出现了各种评论,有说“秒杀一切品牌”的,也有把菜篮子和女性们在巴黎时装周上的表现作对比的,“我真的是无心的,直接拎着这个就去了,我觉得拿东西很方便啊,装了什么东西一目了然,比提个包方便多了。”

菜篮子原本是杨丽萍的母亲在菜地里摘菜用的。一次看到母亲正用它盛刚摘下来的菜,杨丽萍觉得篮子很美,就跟母亲要来,自己用。竹编的,底部是方形的平底,放置时很稳,提手的长度刚好适合挎着。这种篮子在云南民间很常用,杨丽萍说过,她小时候去地里摘菜拎只篮子,打猪草、背弟弟妹妹的时候则是背个竹筐,“这是一种习惯”。

“篮子里要有我的东西才像样,我要自己整理的。”杨丽萍重视篮子的使用状态,当这个器物里,盛放的是她自己的东西,按照她的意愿摆放,才真正地成了她的篮子。“比如她跟你的这种表达—— 她一直在强调她就像被天养着的,一切都顺其自然,如果在现实有不适合她的东西,她可以去寻找她自己的东西,这些东西都是云南人的特质,但是她又有很特殊的东西。”她的好友叶永青,说杨丽萍是典型的云南人性格。而少数民族的特质,也一样在杨丽萍的血液里,给她营养。

她看大家都挤在一条路上,她肯定会走另一条小路。

(撰文:佟佳熹 | 摄影:何滢赟)

王澍︱钟繇字帖

我练字是有一个过程的。最早练字没有帖子。小学四年级,老师要求我们描红(楷书),我在家里翻出一个隶书帖子,就照着写,本以为没有按老师要求写楷书会挨骂,没想到老师说写得好。因为被老师表扬,我就整天狂写。一个帖子里的字不够用,我就自己搜集,比如看到一本书的书名,在街上看到哪儿的隶书,我都记住,拼出一个自己的“隶书字典”。而且我写得非常熟练。

到中学,我们班上的黑板报都是我包办。大概我很早就有那种搞创作的意识吧,每一期都要憋出别人没有见过的黑板报,一期一个主题,我记得有一期跟火车有关,画的那个火车头好像要从黑板里冲出来一样。整天我都在那里想一黑板的内容。基本上呢,全校也都在期待那期黑板报,等出来以后,我们班教室肯定是人山人海。当然,对我的字也印象很深。我们家对门住着我父亲剧团的一个话剧导演,他见我一小孩儿整天写字,问:“你有字帖吗?”“没。”“那我送你一本字帖。”那是我真正的及时本字帖。是“”前出版的欧阳询《九成宫醴泉铭》 ,非常好的宋版。及时次拿到一本字帖,确实有种肃然起敬的感觉。因为那个字明显跟我以前练的不一样,呵,我以前就是野路子。但它呢,有一种气质,到今天你能明白,那是一种君子之气、学堂之气。因为欧阳询的字是非常标准的,后来科举写卷子基本是从欧体演变出来的。以后我就练这个字,我大概是属于容易痴迷的人,一旦练起来,就废寝忘食。一九七六年唐山地震对西安也有很大影响,大家不敢回家,全都住在大地震棚。闹哄哄的忙乱气氛中,能看到一个小孩儿整天蹲在桌子边练字。我们在地震棚住了一年。那时候我大概十二三岁吧。也没有纸,我最喜欢在《参考消息》上写,因为比较接近写书法的纸。

乱练之后你会形成一些毛病。重新临帖之后你就像重新跟一个老师,练这个新字(欧阳询)的过程就等于在改毛病。是不容易改的。我一直写,也不清楚自己是否长进。但是知道自己写了之后,眼睛开始“好”起来。那时候我开始跑西安碑林。如果不写这个《九成宫》,我对唐碑不会有兴趣。从我们家走到碑林,去三个小时,回来又三个小时,没有钱坐车,都是步行。我整天在那儿看。没有带纸笔。其实是用心读。几乎每个周末我都去,持续了整个中学阶段。养成了一个习惯,除了看整体的气象,还会一个字一个字读,会在心里头写…… 所以到现在为止我都说:字是在心里写的。那不是一个形容。毛笔只要一在纸上,那个微妙的变化,直接的感觉是这个地方(心)有一张小小的纸,毛笔尖儿会在这儿噌地来一下。

我练字真正算有老师的话,是在上大学以后,参加了学校的书法社团,书法社请了南京艺术院的研究生黄惇(现在是著名的书法家)当老师。他看我的字的时候,我才及时次知道别人眼里我的字是什么样。因为那时《九成宫》这个碑很少有人临,临得最多的是柳公权,少一些人临颜真卿,几乎没人临欧阳询。清朝写八股文都用欧体,把他名声搞坏了,后来人把他的字越写越僵,越写越匠,所以学书法的人很少临他。但黄惇说:“这个年代,还有人把欧阳询写成这样,我没有见过。”没有任何私心杂念,一片清纯之气—— 其实是我也不知道其他的。黄惇非常典型的,持康有为之后的书法观念,讲究朝更古的去学。我跟他学篆书、汉隶,还学金文。我练了很长时间《张迁碑》 。基本整个大学期间都在练高古时期的书法,直到一九九〇年代末我还在写篆书。体会当然不一样。唐人有法,法度,但有个问题,我们对这个世界的最直观的或者最原初的浑然一体的认识,唐人显然是不具备的。因为到唐代的时候,这些事情已经开始分工,开始专业化,这件事开始一件一件地被拆开,由拆开之后才有道理,由拆开之后才有法度的产生,开始变得有规矩、清楚、明朗。最原初的那种浑然一体的带有一点点神性的东西,在唐人那儿是没有的。唐人有庙堂气,但没有自然的神性。这就是通过练习这些书法得到的感受。

大学毕业之后,事情太多,我写字没有那么连贯。有时几个月也不写。我只是爱好,是业余。我没有那种意识:我是在写书法。有一段时间我兴趣转移了,就把它放下,一度有好几年我都没有写。重新捡起来是我到上海同济读博士的时候。我读博士很重要的原因就是,需要…… 生活再自律一下。然后你像学生一样更加井井有条,会整理,你的心会更平静。我也特别安静,很少有人知道我在那里,我相当于隐居在同济。那时候我练的字,主要是《散氏盘》 ,青铜器上的,比篆书还要早。青铜器上只有小拇指盖那么大的字,我是把每个字写得像拳头那样大,用大张的纸,写好我都挂在墙上,朋友来了就摘两张走。

而说到钟繇字帖,是从二〇〇〇年我回到杭州做象山项目开始临习。它也基本伴随着整个象山项目。其实…… 这里有几个变化吧。我开始对精微的东西有关注。因为我一直把字写得像拳头那样大,突然感兴趣把字写得像指甲盖儿那么小。这是一个人的心相的变化。字写得小,就像电脑一样需要的运算量却要大得多。你开始对这个事儿感兴趣。再有呢,我对规矩的有和无之间的事感兴趣。钟繇,我们都说他是楷书之祖,他大概是及时个把我们今天认为的楷书写出来的人。之前,他把隶书写出来,有点儿像楷书,但是按唐人的标准,这又太像隶书,他就是那么一种字。也有人把他的字叫真书。再有很重要的,性情。因为这是魏晋时代的字,《世说新语》时代的,所以他的气质不一样。他知道有规矩,同时他也敢放浪形骸。我对那个时代有一种向往。向往需要途径。钟繇是帖学这一路,我以前临的是碑,碑上的字是在石头上用刀刻过的,你再怎么练,都会有一种碑气,或者说是一种“刀刻气”。写很大的字,用很大的力气,力透纸背,恨不得把纸写烂了,这就是典型的碑学。尤其清朝康有为特别推崇碑学,贬低帖学。帖学的字从来是不大的,是要写在纸上的,学的字也是在纸上的帖,能看到毛笔在纸上的那种微妙之处。从这里开始,相当于我就改宗了,自己给自己换了一个老师,转到帖学上去。整个的气息就开始变得温润、柔软。

我只要是不看书,或者没有做设计,写字就是用来填空的。所以经常,我中间一会儿做设计,一会儿休息个二十分钟,纸一摊开,就写。每个工作室的纸墨笔都是摆在案头的。跟喝茶一样,一会儿要喝一口茶,过一会儿要写一会儿字。今天写不到古人的水平,是因为写得不够。“熟能生巧”,就是你要想达到那种自然的自由的状态,要烂熟于心,有法如无法,坐忘的前提是,你把这件事做到烂熟于心之后,你才能到那个境界。说起来赵孟这样的大家,每天要写一万字以上。我试过,在我的胳膊不疼的情况下,一个早上也就是一千来字。下午一千来字,晚上一千来字,24小时也就三四千字吧。所以我佩服得不得了,日出万字以上!那是一种什么样的刻苦的精神。不写到一定的分上量上,你不可能气韵连贯、生动。

中国的艺术特别好玩儿,既要想又不能想。你得写的时候,不能多想。可是你又必须同时很清醒地意识到你在写。就像一个人分裂成两个,你在写的时候你的另外一个你站在旁边看着你。就是这样一种艺术。像传统戏曲,除了唱之外还要关照动作,所以分神;如果按现实主义入戏的话就不可能做出动作。所以这种艺术是中国的介入主客观之间的很特别的一种文化传统。既不能说纯主观,也不能说它不客观。我写,我知道我在写,我又不能太知道我在写。我不能停滞。

钟繇的字我就很佩服,你把他的小字放到一拳大,一点儿问题都没有。这个小不是的。包括园林也是一样。园林的核心就是八个字,“小中见大,大中见小”。所有的方法,最简洁的概念,就是这八个字。其实书法一样适用。那么他对我的影响也是很直观的。比如我练钟繇之前,欧阳询《九成宫》的影响其实是很深的,所以之前我的建筑都做得比较高俊,重心高,俊秀挺拔。好像看到一个清俊的书法字站在那里,很帅。但是钟繇不一样,他(的字)朴厚,重心低。到我做整个象山校园,就有一种蹲的感觉,基本的气质就改变了,有横,有润。要说舒展嘛,魏晋这个时代是比较有舞蹈气质的时代,宽袍大袖。比如画这么长一根线,唐朝可能画这么长,魏晋要画这么长!整个儿气甩出去的长度长得多。做象山校园,尤其二期做完之后,有一个教艺术史的老太太,说:“这个时代还能用出这么长的线,这个线比沈周的线还长!”因为沈周的线比文徵明的长,他是能接得到前面时代的特殊的人。

我记得我们校园里面那个水塘中的那幢(十四号),一条线一开始做四十八米,做做做,反复地改,我又把它改成了六十米,图纸出图之前,我又改了一遍,改成七十二米。这个不是简单的物理的长度,它是指比如你待在一个院子里,你感受那个宽面儿,那个空间的长度,就是,当我站在院子里往外看的时候,就像我呼吸一样,这口气到底有多长。你也不能长到气断掉。比如四十八米,没有问题,但是感觉和远处的山的关系,没有建立起来就结束了。所以再长。再长的时候所有元素都要随之变动,要重新整理一遍。后来想来想去,再长,七十二米,这个长度已经超过了人的视觉。人的眼睛看的时候,对它已经不能把握,开始有一点儿恍惚,这个时候正好。这种体会就是和写字有关的。

在我的体验里,经常是临了两天帖之后,再到那儿东看西看,因为你的意识在变化。怎么讲?就是希望达到,是超出了常人的想象之后,还要让感觉达到的一种。这个一定有人体会到,但体会到的人不多。很多人会喜欢,莫名其妙地被感动,但是这样的被“”的体会,很少的人会有。

(口述:王澍 | 采访:夏楠 | 摄影:祝君)

黛青塔娜︱柏种佛珠

这串佛珠是外婆给的。外婆是个牧人,每天用茶水沾湿头发梳理出光洁的辫子,孩子、羊羔、马驹围绕她,她却总是平静得像一面湖水。外婆有着虔诚的信仰,在山谷间放牧时,用捡拾的一百零八颗柏树种子穿成了这串佛珠。

外婆就像一只年长的老鹰,神秘宽广。母亲回忆说:她小时候外婆挺着大肚子,有24小时独自将自己关在蒙古包里,母亲和其他兄弟姐妹一个劲地敲门,外婆就是不开,等再开门时,她已经自己完成了生产,我的舅舅已经被包在了羔皮襁褓里。外公去世后,外婆独自一人承担起了所有家务、劳作、草场、孩子的婚娶。后来,她的大儿子早逝,外孙意外死亡,生死在她的生活里来回上演。外婆的黑辫子变成了花辫子,又变成白辫子,她越来越宁静,越来越安详,总是捻着松柏种子的佛珠,嘴唇随着默念的经文微动着。

外婆是我理想中的女人,在她的身上,柔弱、坚韧、高贵、宽广,都那样从容。晚年的外婆像一颗恒星,所有的儿女、外孙重孙都围绕着她。我们总有那么多悲喜无法承担。有时,母亲会因为家事向外婆诉苦,而在我的记忆里,我从未听过外婆的抱怨和不满,外婆总是说:“当你忍不住要干涉孩子的事情时,就念经吧。”她似乎有一对巨大的翅膀包容着所有,爱了一辈子不说一个“爱”字,苦了一生不说一个“苦”字。后来,外婆把这串她日复一日、年复一年使用的佛珠送给了我。佛珠被外婆用得油润光泽,一个女人一生的祝福和祈祷都被她一颗颗捻进这些柏树种子里。

外婆在世时,佛珠似乎并没那么重要,我只是觉得,这是她亲手制作的,很特别,要珍藏。在外婆弥留之际,我们带着她回到她经常放牧的地方,随着熟悉的山和草原进入视野,外婆的眼睛慢慢睁开,神志开始恢复,她开始说牧场和山的名字,跟这里的山水打着招呼,眼中散发着幸福。我给她看她送我的佛珠,她却已经认不出来那是自己放牧山间时捡拾的种子了。每个人都要用一生完成自己的功课,我学习着如何做一个女人,如何做人妻,如何做人母,无常中,我不知道将来会有怎样的经历,但我有这样一个外婆。

我后来去了很多地方。法国、日本、德国,以及宝岛台湾…… 无论去哪儿,我都把外婆的佛珠带在身边,白天绕在手腕上,晚上放在床头。生命的轮回里,修行的路上永远都是独自一人,所以,只能自己对自己负责,尽力完成这一程的功课,而外婆就是我的老师,让我迷路的时候想一想,问一问。佛珠现在已不是外婆给我时的样子。我喜欢在有时间的时候装扮它,有时用珊瑚,有时用松石,这是我的爱好,只是种子还是种子。

我想,关于它的很多意义都是我自己赋予的。佛珠是个提醒,是个象征,提醒自己该怎样面对自己面对所有人,怎样去爱。在我控制不住情绪的时候,会想起外婆说,与其唠叨,不如念念经吧。

(撰文:黛青塔娜 | 摄影:朱墨)

东西还可以

印刷精美,纸质上成,内容也可以。

东西很好,包装也不错,实在是受益匪浅。

等了很久的书,挺好,

书很好,送货很快。

整体感觉不错

真的是不错的书,非常好!

真本书好棒啊

书不错,搞活动买的,不贵

一家杂志社的用心。经典的作品,每次打开读都觉得很被触动!

很好,很好,很好,很好,很好,很好。

文字有质感,怀旧气息

印刷质量很高,纸还是蓝色的,有意思

印刷质量很高,纸还是蓝色的,有意思

生活月刊编的书,还是会多留意的。

哈哈还啊哈哈哈

没有问题,

书可以看,文章写的不错,定价太高。

棒棒哒 超级好看

包装不错,发货很快

456123908

正版好书,装帧精美,内容不错,价格实惠,发货迅速,服务热情,包装周到。

什么是你心目中的“珍物”?这是一百个人心目中的答案,也是一个时代的文艺图景。艺术家徐冰的珍物是他初到纽约时在公交车上偶然收到的邻座盲人送他的一本盲文书;音乐家谭盾用了二十多年的指挥棒,原来是他第一次与马友友、波士顿交响乐团合作使用的指挥棒;编舞家林怀民提供的是他母亲 手抄的《心经》;作家金宇澄家中挂着的史密斯船钟,笼罩着早已“隐退”的钟表厂回忆……“华语音乐教父”李宗盛作序力荐“这本蕴含深情的小书”。全书作者及受访者囊括了中国文艺界各领域的精英人士,包括小说家金宇澄、导演贾樟柯、作曲家谭盾、舞蹈家林怀民、杨丽萍,艺术家徐冰、王澍,摄…

什么是你心目中的“珍物”?这是一百个人心目中的答案,也是一个时代的文艺图景。艺术家徐冰的珍物是他初到纽约时在公交车上偶然收到的邻座盲人送他的一本盲文书;音乐家谭盾用了二十多年的指挥棒,原来是他第一次与马友友、波士顿交响乐团合作使用的指挥棒;编舞家林怀民提供的是他母亲 手抄的《心经》;作家金宇澄家中挂着的史密斯船钟,笼罩着早已“隐退”的钟表厂回忆……“华语音乐教父”李宗盛作序力荐“这本蕴含深情的小书”。全书作者及受访者囊括了中国文艺界各领域的精英人士,包括小说家金宇澄、导演贾樟柯、作曲家谭盾、舞蹈家林怀民、杨丽萍,艺术家徐冰、王澍,摄…

纸质超级好~一分钱一分货~书内带有彩页所以价钱高了点

刚看文景的公众号推荐就来下单了 内容非常引人深思 能让人沉静下来 图片印刷很棒 选用的清新又复古的绿色纸 很符合这本书的风格~

看评论说是一小本,以为最多跟B5大小差不多,但是比想象的要大些也要厚些,纸张是淡淡的绿色,很久都没有看到封面与内容并存的书了

书不错,价格太贵,小本的,还以为是大开本。可能是约稿的人比较多,成本高?现在的通胀首先在求价上涨开了,不应该啊,希望出版社都厚道点,不要失了人心

书的内容是名家名人对于旧物和人生中的珍贵的东西的回忆和他们对于人生的体悟……文笔各有各的特色,排版不错,值得一读,回忆满满,我这样的年轻人可能共鸣不多,但80年代或许更早就不一定了